Il avait 15 ans en 1963 à la signature du Traité de l’Élysée. Rencontre avec Christian Latieule, retraité de 75 ans vivant en Île-de-France, marié, père de deux enfants et six fois grand-père, pour qui les 60 ans du Traité représentent bien plus qu’une signature…

Après des études en école, collège et lycée publics à Paris, Christian a exercé toute sa carrière professionnelle dans l’enseignement privé catholique sous contrat avec l’État : instituteur, chef d’établissement scolaire, directeur diocésain adjoint de l’Enseignement catholique à Meaux et professeur à l’Université Catholique de Paris.

À l’inverse de nombre de vos contemporains, vous maîtrisez la langue allemande ; d’où cela vient-il ?

À la fin de la classe de CM2, mes parents ont été convoqués par mon institutrice, Madame Lombardet, qui leur a dit que je devais continuer mes études en collège puis au lycée et que je devais apprendre l’allemand en première langue dès la classe de sixième. Ainsi je me débrouille assez bien en allemand et très mal en anglais, ma deuxième langue… Soyons honnête sur mes compétences en allemand : aujourd’hui si les bases sont venues de mes études, l’essentiel a été acquis par mes relations avec mes amis allemands à Düsseldorf et en Bavière, à Straubing.

Parlons des relations justement, vous avez participé à l’un des premiers échanges organisés par l’OFAJ suite à sa création en 1963 dans le prolongement du Traité de l’Élysée. Vous souvenez-vous de la génèse de cet échange ?

Il y avait un groupe de jeunes dans notre paroisse qui s’appelait la « Communauté Des Jeunes (C.D.J.) » avec plusieurs groupes dont une équipe de handball. Nous étions affiliés à la Fédération Sportive et Culturelle de France (F.S.C.F.) et notre équipe participait au championnat régional de handball. Au début de l’année scolaire 1963–1964, la F.S.C.F. nous a proposé de participer à un échange franco-allemand organisé par l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse lors du week-end de Pâques 1964. Nous y avons rencontré une équipe allemande de Wanne-Eickel près de Dortmund où nous sommes allés en train depuis Paris pour être logés chacun dans la famille d’un joueur de handball de cette équipe allemande.

Comment ce voyage s’est-il déroulé ?

Nous sommes partis de la gare de Paris-est dans un train spécial pour ce voyage avec 750 autres jeunes, essentiellement des sportifs (footballeurs, handballeurs, joueurs de tennis de table, etc.). Nous étions tous des ados entre 16 et 20 ans, encadrés par nos responsables de groupes. Nous sommes restés sur place, à Wanne-Eickel durant trois jours avec un tournoi de handball rassemblant trois équipes allemandes, dont celle de Wanne-Eickel et deux équipes françaises dont je ne me rappelle plus le nom de la deuxième. En revanche, je me souviens que nous n’avons pas gagné le tournoi.

À l’arrivée à Dortmund, nous avons été accueillis de manière extraordinaire : un orchestre qui a joué la Marseillaise, puis de la musique à notre descente du train ; des jeunes et des adultes qui nous accueillaient en agitant des petits drapeaux français et ensuite, des bus nous ont emmenés jusqu’à l’hôtel de ville où nous avons été accueillis par le bourgmestre de Dortmund dans la grande salle des fêtes pour discours et buffet à partager. Ensuite, les bus ont emmené notre équipe de la C.D.J. à Wanne-Eickel où les handballeurs allemands et leurs parents nous attendaient pour nous conduire chez eux où nous nous sommes installés pour les trois jours. Là où j’ai été accueilli, c’était un petit appartement de trois pièces et les parents ont absolument voulu que je dorme dans leur chambre ! Pour deux nuits, ils ont utilisé le canapé qui se trouvait dans la salle de séjour, leur fils étant resté dans sa petite chambre… Incroyable…

Quel écho ce séjour a‑t-il eu dans votre propre famille et votre entourage ?

Des réactions très inattendues pour moi, réactions gravées dans ma mémoire !

À cette époque, les enfants ne parlaient pas à table lors des repas, les jeunes comme moi un peu lorsque l’occasion s’en présentait.

Dans notre famille, nous avions l’habitude de nous retrouver de temps en temps, le dimanche pour déjeuner chez mon arrière-grand-mère maternelle dans un grand appartement, à Belleville (Paris 20e). Nous étions souvent une bonne douzaine de personnes car c’était une grande famille, mon arrière-grand-mère avait eu huit enfants. Vers la fin 1963, nous étions réunis pour un déjeuner familial et, sans doute très content du projet auquel j’allais participer, j’ai dit toute ma joie de bientôt partir en Allemagne pour le week-end de Pâques. Que n’avais-je pas dit là !

C’est alors qu’un grand-oncle du côté de ma mère a interpellé mon père. Cela fait presque 60 ans mais les mots de l’échange avec mon père sont gravés à jamais dans ma mémoire. Cet oncle André interpelle donc mon père en lui disant :

« Jean, j’apprends que Christian, en plus d’apprendre l’allemand, va bientôt partir en Allemagne ; on voit bien que tu n’as pas été comme moi prisonnier en Allemagne pendant cinq ans ! » J’entends encore le silence soudain autour de la table et la réponse de mon père :

« André, je comprends ce que tu peux ressentir mais nos grands-parents se sont battus contre les Allemands en 1870, nos parents encore en 14–18 et nous en 39–45… Eh bien, je ne veux pas que cela recommence pour mon fils ! »

Il y eut un autre silence, puis l’oncle Gustave qui avait lui-aussi été prisonnier en Allemagne a pris la parole avec un bon mot dont il avait le secret ; les adultes ont parlé d’autre chose et cette question n’a plus jamais été abordée aux tables familiales de mon arrière-grand-mère…

Avez-vous conservé des liens avec la famille qui vous a accueilli ?

Non et pour plusieurs raisons que j’essaie d’identifier aujourd’hui : le jeune Allemand chez qui j’étais accueilli n’apprenait que l’anglais et ses parents ne parlaient aucune langue étrangère, il n’y avait pas la richesse des moyens de communication que nous connaissons aujourd’hui, j’ai même perdu le nom et le prénom de ce jeune homme. Il n’y a plus eu ensuite de contact avec le club de handball de Wanne-Eickel…

Cependant, aujourd’hui, je peux dire que « le ver était dans le fruit »… ! En effet, deux ans plus tard en 1966, sur une proposition de la F.S.C.F et avec l’O.F.A.J., je suis reparti en Allemagne pour un échange sportif en tennis de table avec l’équipe allemande de « Rheinland 05 » à Düsseldorf. Un échange complet puisqu’en 1968, toujours avec l’O.F.A.J. et la fédération allemande de la Deutsche Jugend Kraft (D.J.K.), cette équipe est venue à Paris lors du week-end de Pâques. Aujourd’hui, je suis toujours en relation d’amitié avec la femme de l’un de ces joueurs allemands dont le mari Emil est décédé en 2018. Ils sont venus plusieurs fois chez nous et nous ont reçus souvent chez eux. Karin a actuellement 87 ans…

Plus tard, notre fils Fabrice apprenant l’allemand en première langue a participé à un échange franco-allemand entre son lycée à St Mandé (94) et un lycée bavarois de Straubing. En 1987, nous avons accueilli chez nous pour une semaine Markus, et Fabrice a été reçu chez lui l’année suivante. C’est le début d’une intense amitié entre cette famille Büchner et nous. Markus a vécu les fêtes du bicentenaire de la Révolution française avec nous à Paris, puis des vacances en Bretagne, sur les bords de Loire et dans les Alpes ainsi qu’avec sa sœur et ses parents. Avec eux, nous avons découvert toutes les régions d’Allemagne, y compris l’ex‑R.D.A. quelques mois après la réunification, mais aussi la Tchécoslovaquie de l’époque. Des deux côtés, ces deux familles sont présentes lors des grands évènements familiaux de l’autre famille, mariages et obsèques. Aujourd’hui encore, nous ne passons pas une année sans nous revoir en Allemagne ou en France.

Perceviez-vous à l’époque les enjeux de « l’amitié franco-allemande » ?

Non, mais comme je l’ai dit, « le ver était dans le fruit » et ce ver c’est la réponse que mon père a faite à l’oncle André en 1963 !

Cette expérience a‑t-elle eu des conséquences sur votre vie et votre vision de l’Europe et du monde ?

Oui, comme je l’ai expliqué pour le lien entre l’Allemagne et la France, la dernière action chronologique dans ce sens étant la part très active que j’ai prise dans le jumelage de la commune voisine de chez nous, Crécy-la-Chapelle, avec la ville de Pielenhofen en Bavière, à côté de Regensburg (Ratisbonne).

De même cela m’a donné l’envie de découvrir le monde : beaucoup de pays d’Europe mais aussi de participer activement à la mise en place de partenariats au Togo et au Bénin.

60 ans plus tard, cet échange résonne-t-il encore pour vous ?

Énormément, je pense que cela transparaît suffisamment dans ce que je relate ici sans que j’aie besoin de préciser un peu plus…

Selon vous, quelle part dans la construction européenne ce Traité a‑t-il joué, ou joue-t- il encore ?

Aujourd’hui, je sais que ce Traité a joué un rôle fondamental car il a créé des bases irréversibles qui obligent les politiques des deux pays. L’idée géniale a été dès le départ d’impliquer la jeunesse… L’O.F.A.J. a joué et joue encore un rôle fondateur d’avenir. ERASMUS a permis de continuer et d’amplifier au niveau des jeunes des deux pays et des autres pays d’Europe.

Au-delà de la célébration du Traité qui connaît un certain retentissement, quel prolongement voyez-vous ou souhaitez-vous pour la suite ?

Continuer dans la même logique pour nos petits-enfants. L’Allemagne et la France, par leur amitié et leur coopération, sont des moteurs pour l’Union Européenne.

Avez-vous un message à exprimer ?

Que nos dirigeants allemands, français et tous les autres membres de l’Union unissent leurs efforts pour aider l’Ukraine à se défendre, mais aussi et surtout pour que l’on parvienne à amener la Russie (que je connais bien, sept voyages avec la Fondation Napoléon dont je suis membre) et l’Ukraine autour d’une table afin d’y négocier une paix durable comme l’Allemagne et la France ont su le faire grâce à deux visionnaires, Charles de Gaulle et Konrad Adenauer.

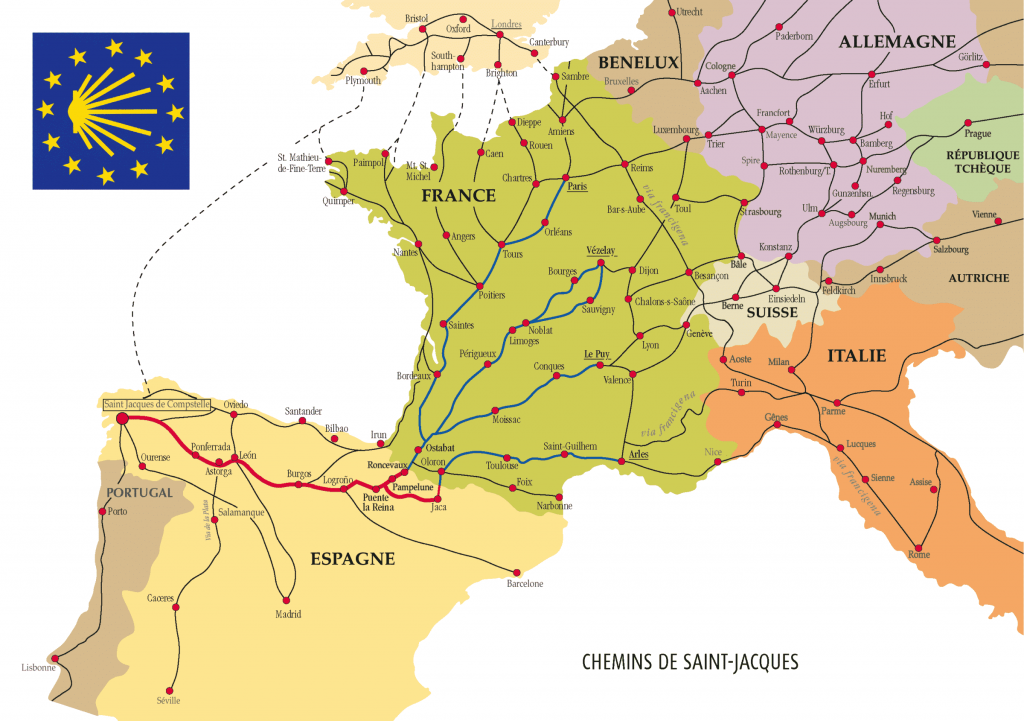

S’ils trouvent leur source au Moyen Âge, les chemins vers St-Jacques-de-Compostelle sont loin d’être déconnectés en ce XXIe siècle. Un franc succès, voire un engouement pour ces itinéraires empruntés que chaque marcheur s’approprie. Que les motivations soient religieuses, spirituelles, sportives, familiales, touristiques, elles fédèrent des valeurs d’humanité partagées par nombre de personnes se vêtant du costume de pèlerin le temps de ces journées de ressourcement. Un avant et un après.

S’ils trouvent leur source au Moyen Âge, les chemins vers St-Jacques-de-Compostelle sont loin d’être déconnectés en ce XXIe siècle. Un franc succès, voire un engouement pour ces itinéraires empruntés que chaque marcheur s’approprie. Que les motivations soient religieuses, spirituelles, sportives, familiales, touristiques, elles fédèrent des valeurs d’humanité partagées par nombre de personnes se vêtant du costume de pèlerin le temps de ces journées de ressourcement. Un avant et un après.

Derniers commentaires